L’isola e il tempo

“La storia è come la spugna: quando è aggrappata al fondale è tutta nera e sporca, piena di pezzi di cose attaccate, gusci di àmmari, pietrisco, catrame; per farla bella e chiara bisogna sciacquarla bene con l’acqua di mare. Solo a ripeterla tante volte, come tutti i passaggi al loro posto, la storia si libera dei dispiaceri che porta.” L’isola e il tempo di Claudia Lanteri è una storia che parla di una verità e della memoria che essa trattiene. Una verità dolorosa, labile, che si confonde nel tempo, che non può essere sciolta se non nella reiterazione continua del ricordo. Una vicenda che prova a svelare i meccanismi della mente umana nei confronti del rimosso, rimettendo ogni filo al suo posto raccontando la storia ancora e da capo. Precedentemente all’uscita del romanzo, nella collana Unici di Einaudi, Claudia Lanteri ha pubblicato racconti su varie riviste: «Snaporaz», «Malgrado le Mosche», «Micorrize». La vicenda di Unici muove all’interno di un’isola minuscola, uno spazio limitato, un fazzoletto di terra. Lungo il racconto l’isola vulcanica prende forma componendosi di calette, picchi di montagna e una natura selvaggia. Nelle lunghe camminate del narratore emergono quei posti che saranno il palcoscenico dell’intera vicenda: Spaccamontagna, San Gerlando, il municipio, il bar del porto, il panificio, la caserma, lo Scalo Vecchio, la Pozzolana. L’autrice non svelerà mai il vero nome dell’isola, seppur riconoscibile attraverso i dettagliati riferimenti marittimi (Linosa, nel Canale di Sicilia). Attraverso un nome si veicola una identità e questa assenza rappresenta il narratore stesso, incapace di autodefinirsi, costretto ad entrare nel mondo adulto attraverso un’esperienza violenta del mondo che lo circonda. Il narratore, Nonò, si presenta inizialmente come un bambino tredicenne, vivace, allegro, curioso, fiero di aver ripetuto per due volte la sesta per mancanza di altre scuole. Lo vediamo nell’incipit che percorre le ripide salite accompagnando il professore di scienza, Dalmasso, che farà da guida, intento in uno studio naturalistico dell’isola. Nell’evolversi degli eventi, nella ricerca di quella verità che sembra non tenere, ritroviamo Nonò trentenne, Nofrio, ancorato a quell’isola. Una terra animata da una comunità di pescatori e agricoltori, che rimanda agli ambienti rurali verghiani, dettata da ritmi che ancora non hanno conosciuto i violenti cambiamenti del processo industriale degli anni Sessanta. A modificare l’equilibrio dell’isola è l’arrivo di un barchino con un naufrago e il corpo senza vita della moglie. Cominciano le ricerche e gli abitanti si animano per l’evento inatteso. I luoghi come la caserma, il porto o il pergolato di Tina scandiscono il tempo dell’indagine che sembra concludersi sommariamente: si scopre che il naufrago, Bruno Surico, è stato vittima di un incendio, di cui lui è l’unico superstite. Il caso si archivia, ma la verità non convince Nonò, che segue attentamente, nascosto e solo, il volgersi delle vicende. Il tempo, che dà titolo al romanzo, è un eterno presente e appartenere alla memoria di Nonò. Il ricordo si confonde, si ingarbuglia su sé stesso producendo un effetto di spaesamento. La voce del protagonista è mobile: si allontana o si avvicina ad un punto focale, ad un nucleo fatto di assenza, di vuoto. Ecco che allora la chiave per leggere il romanzo non è solo nella risoluzione del plot, ma nel seguire l’andamento della memoria di fronte al rimosso. Nofrio cerca di variare il corso degli eventi, di costruire nuovi orizzonti, utopie per arrivare a sciogliere la matassa. Ma il resoconto sembra non arrivare mai al pareggio. E la voce del narratore si confonde; il lettore si domanda se può affidarsi davvero alla sua una memoria, una memoria colpita dal dolore. Definito un “giallo della memoria”, il romanzo utilizza l’indagine come orizzonte per una storia più grande: la ricerca affannosa e straziante della verità nella solitudine: «L’invenzione dà forma al disordine, oppure impazzisce, ci si perde a inseguire i fili sparsi nella memoria: nel raccontare la trama, quello che è stato nel passato non è tanto diverso da quello che non è stato». E conclude con un interrogativo chiave: « – non hai paura? – Ho fatto la mia vita. – E ti è bastata la vita tua? – Le persone a cui ho fatto del bene mi ricorderanno. – Tutti allora ti ricorderanno. – Anche senza volerlo avrò fatto del male, Nofriu mio. – Ma si può chiamare male qualcosa di cui non abbiamo coscienza?». Lo stile mescola elementi dialettali provenienti dalle voci dell’isola in un andamento dinamico. Nella scrittura di Claudia Lanteri, la densità letteraria si fonde con la trama, nel duplice piano narrativo e nella coralità di voci che cercano di raggiungere una verità. L’isola richiama per antonomasia l’opera di Elsa Morante, non solo per l’ambientazione insulare ma per la capacità di trasformare lo spazio fisico in metafora esistenziale. Un luogo dove la solitudine è l’unico interlocutore, sospeso nello spazio e nel tempo. Recensione di Sofia Crincoli Claudia Lanteri, L’isola e il tempo, 2024, Einaudi, pp. 368, ISBN: 9788806261160

Muschio bianco

“Dov’era finita quella verità, solida come una roccia, non la verità limitata, meschina, individuale […] ma la verità che aveva tratto dalle tenebre la razza umana e l’aveva benedetta, dicendo «vivi, e bada di non fare un passo falso»?” Muschio Bianco, edito da Utopia, è il secondo romanzo tradotto in italiano della scrittrice Anna Nerkagi. È stato pubblicato per la prima volta in Russia negli anni Novanta, a distanza di quasi vent’anni da Aniko, primo romanzo dell’autrice, di cui costituisce una sorta di seguito, riprendendone temi e personaggi. Anna Nerkagi racconta, a partire dalla propria esperienza autobiografica, la vita della comunità dei Nenec, popolo nomade e indigeno che vive di allevamento di renne nella tundra siberiana. Lungo tutto Muschio Bianco, il lettore è accompagnato dal lamento desolato e straziante delle strolaghe, nel cui gemito angoscioso i Nenec riconoscono la disperazione di chi ha perso il proprio focolare dopo averlo costruito con fatica e amore, e di chi si trova a piangere su un passato per sempre perduto. Attorno a questi due centri ruota l’angoscia dei due anziani dell’accampamento: una è la madre di Alëška, disperata davanti al rifiuto del figlio di accogliere la propria moglie, unica possibilità di continuare a far fluire la vita tra le generazioni, l’altro è il vecchio Petko, vedovo e abbandonato dalla figlia che avrebbe dovuto prendersi cura di lui durante la vecchiaia. A queste due visioni si oppone quella del giovane Alëška, diviso tra il dovere nei confronti della propria comunità e un altrove che lo attrae, dove vivono i molti giovani Nenec che, abbandonata da bambini la comunità per studiare, non vi hanno più fatto ritorno. Tra questi vi è anche Ilne, figlia di Petko, oggetto segreto dell’amore di Alëška e innesco del conflitto generazionale. Per Alëška è infatti il simbolo della possibilità di una realizzazione individuale che non rientra nelle regole immutabili che guidano la vita dei Nenec, per Petko è invece la desolante consapevolezza dell’abbandono e dell’impossibilità di trasmettere alla generazione successiva la propria stirpe e la verità che ne ha sempre permesso la sopravvivenza in un mondo ostile. Il risultato è un pervasivo senso di smarrimento davanti ad una realtà che risulta incomprensibile e difficile da accettare. Gli anziani, che guardano la vita dalla prospettiva di un mondo in cui i valori erano già prestabiliti, sono continuamente stupefatti e non possono fare a meno di constatarne lo stravolgimento, interrogandosi, senza mai trovare risposta, su cosa stia accadendo al mondo: Dov’era finita quella verità, solida come una roccia, non la verità limitata, meschina, individuale […] ma la verità che aveva tratto dalle tenebre la razza umana e l’aveva benedetta, dicendo «vivi, e bada di non fare un passo falso»? Alëška, dal canto suo, è in cerca della propria felicità, che non crede possa coincidere con il matrimonio impostogli dalla madre in accordo con le consuetudini dei Nenec. Questo rifiuto lo getta però in uno stato di disorientamento da cui sembra impossibile uscire: Si era smarrito come una volpe che segue le proprie orme ed era rimasto intrappolato in un cerchio da cui non poteva saltar fuori, né fuggire. E poi dove sarebbe dovuto saltare? E perché? Come lo smarrimento di Alëška si concretizza in una volpe, così la vita interiore dei personaggi trova espressione nel continuo e pervasivo gioco di analogie con la natura e gli animali della tundra. La vivida rappresentazione dell’ambiente siberiano passa attraverso il reciproco rispecchiamento dell’uomo nella natura e del paesaggio nell’animo umano. A partire dalla convinzione che la natura abbia le stesse possibilità di sofferenza dell’uomo, la comprensione di sé avviene osservando i boschi, la neve, i muschi, le volpi, le renne, gli uccelli e tutto ciò che abita il nostro stesso spazio. Recensione di Letizia Grosselle Anna Nerkagi, Muschio Bianco, traduzione dal russo di Anna Cicognini, 2024, Utopia, ISBN: 9791280084705

Aut-Aut

“Stavo vivendo il momento decisivo della mia vita? Avevo la sensazione che quella crepa che mi portavo dietro da sempre adesso si stesse ricucendo davanti ai miei occhi, e che quindi, a partire da quel momento, la mia esistenza sarebbe stata significativa e coerente come i miei libri preferiti. Allo stesso tempo, avvertivo la forte consapevolezza di essere sfuggita a qualcosa, di essere finalmente uscita fuori da un copione già scritto.” Nel settembre del 1996 Selin torna ad Harvard per l’inizio del suo secondo anno di università. Ha trascorso l’estate in Ungheria come insegnante di inglese in un piccolo villaggio; un’esperienza entusiasmante che però ha intrapreso spinta esclusivamente dal disperato tentativo di avvicinarsi a Ivan, il giovane matematico ungherese conosciuto l’anno precedente al corso di letteratura russa. Aut-Aut, di Elif Batuman, è l’atteso seguito de L’idiota (2017), che narrava le esperienze di Selin durante il suo primo anno ad Harvard. La protagonista è l’alter ego letterario di Batuman, una voce che puntella il racconto di continue domande sulla realtà e sulla propria identità. Selin misura se stessa non solo nel confronto con le persone che la circondano – in particolare con l’amica Svetlana, che sostiene di vivere una “vita etica”, a differenza di Selin che condurrebbe una vita “estetica”, sulla scorta di Kierkegaard –, ma soprattutto con le proprie letture, che vive con tale intensità da arrivare spesso a confonderle con la realtà. La sofferenza per la relazione mai sbocciata con Ivan, ormai lontano dal campus, la getta in una spirale di disperazione da cui riuscirà ad uscire anche grazie all’aiuto di uno psicologo. Convinta dell’importanza delle esperienze sessuali per la propria crescita, Selin si apre a un periodo di esplorazione, tra feste, alcol e relazioni occasionali. Questa sua ricerca di “vita vissuta” riflette la sua convinzione più profonda: per diventare una scrittrice deve accumulare quante più esperienze possibile da trasformare in arte. Il romanzo non segue una trama rigida, ma si sviluppa attraverso le varie esperienze di Selin, che non smette mai di interrogarsi sulla legittimità di usare le persone e le loro storie per nutrire la scrittura. Durante un seminario sul tema della fortuna, si imbatte in Nadja (1928), il romanzo surrealista di André Breton, basato sulla sua breve relazione con una giovane donna, poi internata in un istituto psichiatrico. L’idea, descritta nella quarta di copertina, che “Nadja non sia tanto una persona quanto il modo in cui fa agire gli altri” inquieta profondamente Selin, che prova un forte senso di repulsione verso questa concezione strumentale dell’essere umano. Eppure, nel proseguire della narrazione, anche lei inizia a relazionarsi con i ragazzi che incontra in modo simile, usandoli come strumenti per vivere esperienze. Ciò che la turba maggiormente rimane però la consapevolezza che anche la storia della propria famiglia e la complessa relazione tra i suoi genitori siano diventate una risorsa creativa per la propria scrittura autobiografica. Nel finale, il romanzo si sposta in Turchia, dove Selin intraprende un viaggio in solitudine. La postura interiore della narratrice non cambia, e il lettore resta ancorato alle osservazioni della sua mente critica e in costante analisi di tutto ciò che la circonda. Sebbene Selin sia consapevole che le storie che scrive sono banali e le esperienze vissute transitorie, non smette mai di affrontare con serietà le proprie domande sul mondo. In questo modo costringe anche i lettori a fare lo stesso, impedendo di liquidarle come semplici inquietudini giovanili. Recensione di Vera Marson Elif Batuman, Aut-Aut, traduzione dall’inglese di Federica Aceto, 2024, Einaudi, pp. 416, ISBN: 9788806255572

Memorie minime

“Nel sogno la memoria è cinematografica, le persone si muovono; nel ricordo da svegli la memoria è fotografica, procede per immagini fisse, di una meravigliosa immobilità definitiva.” I racconti di Giulio Bollati, scrittore ed editore, si presentano come scatti di una vita, momenti della sua storia personale nella Storia del Novecento che l’autore fissa in otto brevi prose, «quasi-racconti» di sobria eleganza: «Non ricordo, le mie fonti sono ormai irraggiungibili, così l’episodio nella forma che ho detto e il modo in cui è arrivato fino a oggi, affidato soltanto alla mia memoria, mi fanno riflettere sul confine eternamente impreciso tra mito e storia». Raccolti e pubblicati postumi con un’introduzione di Claudio Magris, gli scritti sono una produzione inedita dell’autore, in parte probabilmente composti per rimanere privati. Lontano dallo sguardo saggistico de L’Italiano (1983), il Bollati delle Memorie minime lascia sullo sfondo l’attività culturale e l’impegno editoriale, che risuona piuttosto nelle situazioni e nei nomi illustri citati con casualità, e dedica ai suoi ricordi più intimi questi frammenti narrativi. Grandi figure della letteratura e della politica novecentesca sono così rappresentate con famigliarità in istantanee affettuose; Italo Calvino è il compagno di viaggio arrestato dalla polizia francese per aver partecipato ad un congresso dei Partigiani della Pace, Nikita Kruscëv un «sovrano inesperto» messo in difficoltà da un tartufo, la cui gestione è relegata alle cure culinarie della moglie «Erano poche immagini di maniera, scolorite e quasi cancellate. Struggenti, certo, ma solo perché inventate da lui, impossibile ripetere il miracolo». Con delicata ironia, l’autore si sofferma su alcuni episodi della propria vita, momenti solo in apparenza indipendenti e disarticolati; i racconti di vacanze, una breve autobiografica musicale, l’impegno dedicato alla cura degli oleandri si manifestano infatti come «erbe selvatiche, i tic, le piccole mutazioni della personalità», che Bollati stesso lascia emergere «osservandoli con curiosità, come se fossi uno spettatore di me stesso», sottraendosi così all’aneddotica banale per mostrarsi «nella vacanza di quella parte di noi che resta inutilizzata, nel dislivello tra ciò che siamo e ciò che immaginiamo di poter essere». Affidati ad una prosa misurata e disadorna, i ricordi si svelano in costante equilibrio tra il desiderio di farsi comprendere, come dimostrano le diffuse e minute puntualizzazioni, e una reticenza sottile che copre il senso degli eventi, e trova nelle frequenti domande poste dall’autore a sé stesso la manifestazione di un’incertezza, o della pluralità di significati che il ricordo nasconde. La voce narrante, oscillando tra distacco e sentimentale partecipazione, non si espone mai completamente, lasciando al lettore il compito di intuire e costruire l’identità sottesa dell’autore, lo stesso che afferma: «Non sono affatto sicuro di riferire con esattezza, perché la nostra vera conversazione si svolgeva al di sotto delle parole», e dei personaggi che lo circondano, in un gioco di confusione dei piani del racconto che sembra divertire Bollati. E se l’autore dichiara la propria antipatia nei confronti del tono confidenziale che implica l’uso del nome proprio per le personalità di spicco, e fa mostra di non cogliere immediatamente il riferimento della contessa Leopardi a Giacomo, il lettore comprende e non può non sorridere della posa da cui Bollati non si libera nemmeno con gli amici che lo accompagnano da Picasso, e lo conduce all’istintivo puntiglio della domanda: «Pablo chi?». Recensione di Camilla Maffinelli Giulio Bollati, Memorie minime, 2024, Bollati Boringhieri, pp. 164, ISBN: 9788833943039

Il mio gatto Jugoslavia

“Gli albanesi si rifiutavano di provare vergogna di qualunque sorta. La sfuggivano fino ai margini estremi del mondo, e al tempo stesso dedicavano la vita a dimostrare che non avevano nulla di cui vergognarsi […] Da bambino, il primo sentimento che conobbi fu la vergogna.” Il mio gatto Jugoslavia è il romanzo d’esordio di Pajtim Statovci, uscito nel 2014, ma pubblicato in Italia solo quest’anno, in seguito al successo ottenuto dalle sue opere successive: Le transizioni (Sellerio 2020) e Gli Invisibili (Sellerio 2021). L’autore, nato in Kosovo nel 1990 e trasferitosi in Finlandia con la famiglia fuggita dalla guerra quando aveva solo due anni, ha vinto numerosi premi, tra cui il prestigioso Finlandia Prize. È a partire dal suo vissuto che Statovci trae ispirazione per i suoi personaggi: Bekim è emigrato dal Kosovo assieme alla sua famiglia; vive nella Finlandia dei primi anni Duemila e studia filosofia. La sua quotidianità è segnata dalla vergogna: si vergogna del suo nome, della sua sessualità, delle sue origini, della palese estraneità della sua famiglia, della barriera linguistica e culturale che li contraddistingue come “altri”. Trascorre le giornate in solitudine, evitando qualsiasi rapporto sociale, presentandosi sotto falso nome pur di non essere visto come un kosovaro. Ma l’incontro con un gatto in un gay bar interrompe questo equilibrio: «”Nomen omen”, fece il gatto. “Lo sapevi? Il nome è un destino”». Questo animale occhialuto è affascinante, loquace e capriccioso. Non ha riserve nell’esprimere critiche e giudizi pungenti; esige da Bekim tutto ciò che egli gli può dare. Ed è così che il giovane si ritrova catturato in una rete morbosa, incapace di allontanare questo essere che si stabilisce a casa sua. Per soddisfare le aspettative del gatto, si costruisce da capo una nuova identità: quella di un immigrato figlio di genitori di successo, con fratelli altrettanto invidiabili e un futuro brillante davanti. La perfetta immagine dello straniero integrato. Tuttavia, questa costruzione avviene attorno a un vuoto. A insinuarsi in ogni aspetto della vita del giovane c’è l’assenza di colui che con la sua presenza ha oppresso la seconda narratrice del romanzo: Emine. Le vicende di Bekim e del suo gatto, infatti, si alternano a quelle di una giovane cresciuta in Jugoslavia negli anni di Tito. I sogni di una vita diversa da quella passata nelle campagne del Kosovo la portano ad ammirare un mondo estraneo al suo, arredato come le riviste di design occidentali che ama sfogliare nel tempo libero, e lontano, invece, dalla superstizione e dalla severità patriarcale di casa. Ma quando la sua bellezza attira l’attenzione di un uomo, quella che inizialmente sembrava una splendida via di fuga diventa un incubo che la porterà dall’altra parte d’Europa: Mio padre diceva che nel mondo il male non esiste nella forma in cui noi lo immaginiamo. Mentre seguiva alla televisione le notizie sulla guerra in Kosovo, diceva che dovremmo usare un’altra parola per indicare il male: ignavia. Le vite di madre e figlio così si intrecciano attorno a una figura violenta e fragile. Il grande assente del romanzo è un padre odiato, un marito subito: dal passato, le sue parole e i suoi gesti si insinuano nel presente dei protagonisti. La sua ombra è riflessa nei comportamenti di entrambi, tanto da ricostruirne costantemente la figura, impedendo loro di liberarsi dalla sua influenza. Tra le note surreali della storia di Bekim si inserisce, infatti, il quadro di un padre tragicamente violento, che alterna collera a vulnerabilità, malattia a orgoglio. Le scene incentrate sul rapporto tra padre e figlio (la cui memoria sopravvive ne Le transizioni) sono tra le più riuscite del romanzo e mostrano l’abilità dell’autore nell’evocare suoni, odori e ambienti; così come le parti narrate dalla madre, sono caratterizzate da uno spiccato realismo e forte tragicità, in contrasto con le creature fantastiche e gli elementi onirici che popolano le vicende di Bekim. Il mio gatto Jugoslavia guida il lettore in un viaggio dal Kosovo alla Finlandia, ripercorrendo, anche attraverso la presenza di animali dal forte valore simbolico, la crescita di chi cerca di attraversare sia il denso ricordo di una persona persa sia l’ostilità di un mondo ricco di pregiudizi, per riconquistare la propria libertà: «”Tienimi stretto”, chiese allora il gatto. “Perché senza occhiali non vedo niente davanti a me, vedo solo di lato, e solo luminosi colori pastello”». Recensione di Chiara Coianiz Pajtim Statovci, Il mio gatto Jugoslavia, traduzione dal finlandese di Nicola Rainò, 2024, Sellerio, pp. 304, ISBN: 9788838946073

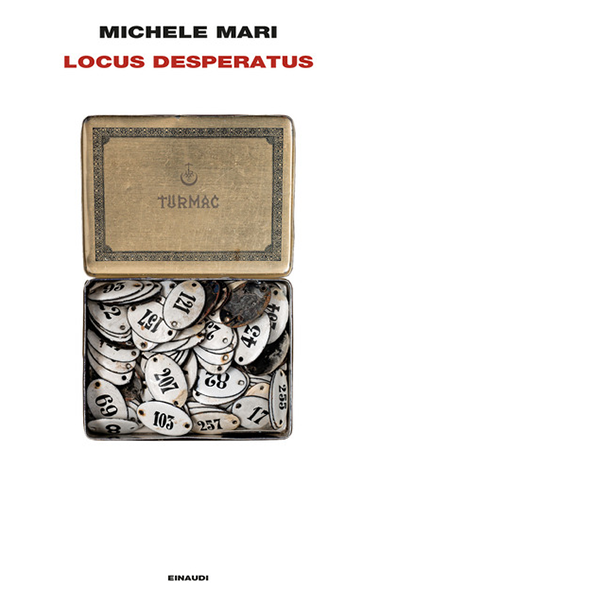

Locus desperatus

“Ridotto così, ero re: delle mie cose, delle mie collezioni, dunque di me, che in quelle collezioni avevo sistematicamente trasferito ogni mia più intima particola, fino a ricomporvi un’analitica e dissociata entelechia.” È questa l’insospettabile colpa che perseguita il Mari protagonista dell’allucinata vicenda raccontata nel breve romanzo Locus desperatus (2024), finalista al Premio Campiello. Attorno ad essa si raccoglie la stessa costellazione di ossessioni, umane e letterarie, becere ed eroiche, pop e desuete, che ha accompagnato l’autore per tutta la sua carriera. Saggista, traduttore, curatore, Michele Mari esordisce in narrativa nel 1989, con Di bestia in bestia, pubblicando poi con ritmo più o meno regolare diciotto titoli: da Tu, sanguinosa infanzia (1997) a Verderame (2007), da Asterusher. Autobiografia per feticci (2015) a Leggenda privata (2017). Locus desperatus, per Einaudi, è di questa lunga catena l’anello più recente, il frutto più maturo, che accoglie in sé l’intima realtà autobiografica ed una grottesca e disorientante fiction. La vicenda inizia quando, uscendo di casa una mattina, il protagonista si accorge di una strana croce bianca disegnata sul portone. Subito la sua mente congettura: un monito biblico? Una burla? Un avvenimento sovrannaturale? Non è dato sapersi – almeno fino al palesarsi dei diabolici responsabili del segno. I toni del racconto si fanno quindi vertiginosi, stralunati, memori del Processo kafkiano o di un racconto di E.T.A. Hoffmann (non a caso nominati entrambi nel volume). La croce, viene spiegato, serve ad avvisare l’uomo del fatto che, con le buone o con le cattive, verrà attuata una sostituzione ai suoi danni, un subentro: qualcuno andrà a vivere in casa sua, tra i suoi possedimenti più cari, e a lui non resterà che scegliere se subentrare a sua volta o restare esule, secondo un costume che si protrae, segretamente, da tempo immemore (già Ulisse? Enea?). Il motivo di ciò, viene spiegato alla vittima da un paio di presunti diavoli, sta nella sua tana-museo, nelle sue cose: Anche se non lo sapete, voi siete uno straordinario personaggio, e per questo non siete più una persona. A furia di circondarvi di cose, amandole, collezionandole, vi ci siete a poco a poco trasferito, regalando loro quote sempre più consistenti della vostra personalità. Credevate di possedere, e sarà stato pur vero: solo, vi siete spossessato. Sicché noi – noi – […] per prendervi l’anima non dobbiamo fare altro che prendere le vostre cose, lasciandovi al destino come una foglia secca. Improbabile e nevrastenico generale dei suoi soldati-cose (non immuni dalla tentazione di ammutinarsi), il protagonista ingaggia allora la lotta contro coloro che desiderano prendere il suo posto – di uomo, e di possessore di cose –, scoprendo attorno a sé un mondo sorretto da trame abominevoli, ambiguità, scambi di persona, duplicazioni, memorie fasulle, macumbe; e ancora latinisti che fanno i baristi, idraulici mascherati da filologi romanzi, creature fatte di morchia… Fedele alla pratica del pastiche sin dagli esordi, anche qui Mari si dimostra padrone di una tastiera linguistica contraddistinta da grandissima varietà: nel lessico, nel tono, nel registro, nell’oscillazione diacronica. La sua voce è il risultato di mille altre che lo hanno preceduto, di una tradizione e di un canone personale (non solo letterario, ma più estesamente culturale ed umano) da cui egli decide di lasciarsi attraversare, con un citazionismo esibito al massimo grado: di «beneficio dell’influenza» parlava infatti l’autore ne I demoni e la pasta sfoglia (2004), contro l’«angoscia» di Harold Bloom. Gli stridori connaturati a questa lingua sfarzosa, manierista e barocca (gaddiana, landolfiana?) non fanno che accentuare nel lettore il sentimento, già scaturito dall’intreccio, di un mondo deforme e indecifrabile, opaco. Anche i temi, si è detto, restano fedeli alla lunga produzione precedente, ritornando uguali a sé stessi, eppure sempre nuovi: l’autobiografia; la memoria, e la paura di dimenticare; il collezionismo (anche sotto le spoglie di una demoniaca pulsione tassonomica e catalogica); il doppio e lo sdoppiamento (gli ultracorpi); una certa vena orrorifica; l’erudizione come elemento che propelle gli eventi, e via discorrendo. E proprio l’erudizione e la filologia, sotto il segno della crux desperationis (forse la stessa disegnata sul suo portone), offrono al protagonista il vigore necessario a combattere per proteggere il suo minuscolo cosmo museale, il titolare locus desperatus: Ma no! Nemmeno per sogno, qui stavo e qui mi avrebbero trovato, lacunoso, corrotto, trafitto di spiedi e pugnali, ma stabile, la storia del testo aveva deciso così, fonti alternative cui attaccarsi non c’erano, si rassegnassero, filologi disperati, loro! Recensione di Gian Marco Evangelisti Michele Mari, Locus desperatus, 2024, Einaudi, pp. 131, ISBN: 9788806264512