La scrittura come atto di risarcimento: raccontare Del Giudice

Intervista a Roberto Ferrucci Il mondo che ha fatto è un memoir di grande delicatezza: può parlarci della sua nascita? Ho capito di doverlo scrivere nel settembre del 2011. In quel periodo andavo spesso in Francia, e ad ogni decollo mi veniva in mente Staccando l’ombra da terra. Una mattina, a colazione – mi trovavo al festival Pordenonelegge per presentare Sentimenti sovversivi – ho detto a Tiziano Scarpa: “Devo scrivere qualcosa su Daniele”, non sapevo ancora se un libro, un saggio, un racconto. Del Giudice non era ancora stato ricoverato, all’epoca, ma la malattia l’aveva già colpito da tempo. E il titolo l’ha deciso subito. Sì, è una frase di Del Giudice. Me lo ha “suggerito” lui senza volerlo, e lo racconto nel primo capitolo. Mi è successo, con alcuni miei libri, di essere indeciso fino all’ultimo. In questo caso no. Quando ho iniziato a scrivere sapevo già che il titolo sarebbe stato quello. Il libro apre al lettore una finestra sulla sua vita privata e su quella del riservatissimo Del Giudice. Dietro ogni aneddoto campeggia sempre però la malattia. Cosa è richiesto, secondo lei, a chi scrive di un simile male? A dire il vero non saprei. Durante la stesura ho avuto tantissimi dubbi e ne ho avuti sino alle ultime bozze. Mi chiedevo se fosse il caso di averla raccontata in quel modo, la malattia di Daniele, soprattutto perché nei primi anni non se ne parlava. Il fatto è che lui era uno scrittore, un personaggio pubblico sparito all’improvviso, e io non potevo fare finta di niente. Ho scelto di scriverne perché credo che la letteratura debba raccontare le cose come stanno. Credo sia quello il suo ruolo, se davvero ne ha uno. “Un vero scrittore sa che parlare può essere talora un comandamento”, ha scritto infatti Magris nel proporla al Premio Strega 2025. Ebbene parlarne, anzi scriverne, l’ha aiutata ad elaborare il dolore? Probabilmente sì. A un certo punto ho smesso di andare a trovarlo, nella casa di riposo in cui era ricoverato, alla Giudecca, perché era troppo doloroso. Così ho cercato di “risarcirlo” attraverso questo libro. Mi sedevo in un bar in asse perfetta con la finestra della sua camera, al di là del bacino San Marco, e scrivevo. Può aver influito sullo stile, un tema delicato come questo? Io ritengo che lo stile di un libro sia il libro stesso a richiederlo. È la storia che racconti a decidere, non l’autore. Lo stile viene da sé. Uno stile preciso, visivo, attento alle immagini. La mia è una generazione che ha a che fare più con le immagini che con la scrittura. Nell’archivio delle nostre memorie ci sono inevitabilmente più film e serie tv che libri. Quando andavo alla mostra del Cinema guardavo anche sei film al giorno. Impossibile pensare di fare lo stesso con i libri. Dunque il mio, come tanti, è un bagaglio iconografico enorme, dal quale non potevo prescindere. Dovevo tenerne conto soprattutto per raccontare uno scrittore come Del Giudice. Ci sono stati dei momenti di difficoltà durante la scrittura? Sì, sempre. Ne Il mondo che ha fatto ho trattato un tema rischioso, difficile, soprattutto perché dovevo trovare una struttura a questo tema, dovevo capire come raccontarla. Non volevo raccontare solo la malattia e la fine, ma anche il resto, la prima parte, l’inizio della nostra amicizia. E poi ci sono pagine più complesse, pagine che richiedono uno sforzo maggiore, quasi da addetti ai lavori, come quelle su Calvino, per esempio. Certo, avrei potuto scrivere in maniera più accattivante, una storia “acchiappalettori”, dati i temi affrontati. Ma non volevo. Quando si scrive di simili dolori e di simili malattie si rischia di inciampare nella retorica e nel patetismo, per questo ho lavorato a lungo sulla struttura. In effetti Il mondo che ha fatto è un unicum, impossibile da incasellare in un genere. Per me era necessario mostrare, come ha detto Magris, “l’officina del romanzo”. Ho sempre lavorato sui documenti, non sono uno scrittore d’invenzione, e questo libro lo dimostra. Parla soprattutto di scrittura e del mestiere di scrivere. Poi lo si può definire un memoir, un romanzo, un saggio, una biografia. Io non ci ho pensato, semplicemente sentivo di doverlo scrivere così. L’influsso che hanno avuto su di lei Del Giudice e Tabucchi si manifesta già nei due libri a loro dedicati, rispettivamente Il mondo che ha fatto, pubblicato da La nave di Teseo e Storie che accadono, pubblicato nel 2022 da People. Per lei questi due scrittori e uomini cosa hanno significato? Sono stati anche modelli di scrittura? Direi grandi amici, più che modelli di scrittura. Ho avuto la fortuna di conoscerli, di stabilire con loro un rapporto umano e sincero. Soprattutto con Del Giudice, al di là delle conversazioni registrate, delle presentazioni e delle interviste, andavamo a bere una birra o a mangiare una pizza insieme. Era un legame spontaneo, il nostro. Un’amicizia nata qui, a Venezia, in maniera del tutto naturale. Nei libri di Del Giudice, però, Venezia non compare mai. Per lui Venezia era una città difficile da raccontare perché, diceva, era già stata raccontata in tutti i modi possibili, anche se in realtà, secondo me, manca una narrazione forte della Venezia di oggi, la Venezia della globalizzazione, del turismo di massa. Al di là di ciò io penso che Venezia sia sempre dentro ai libri di Daniele, seppur non venga mai citata esplicitamente. C’è nel respiro, nei ritmi, nelle luci della sua scrittura. Nel mio libro non poteva non esserci. Spesso si pensa a Venezia come a una città lenta, dai ritmi lenti, mentre invece si tratta di una città dai tempi pieni, completi. A Venezia il tempo è pienissimo, lo riempi di luce, di incontri, di natura e umanità perché in nessun’altra città ci si sposta quasi solo a piedi. Che cosa, di lui, le manca di più? Le pizze insieme. Di Daniele si pensava che fosse uno snob perché era un po’ schivo, non si faceva vedere se non in certe occasioni come interviste o

Narrazioni di viaggio: scrivere “con i piedi”

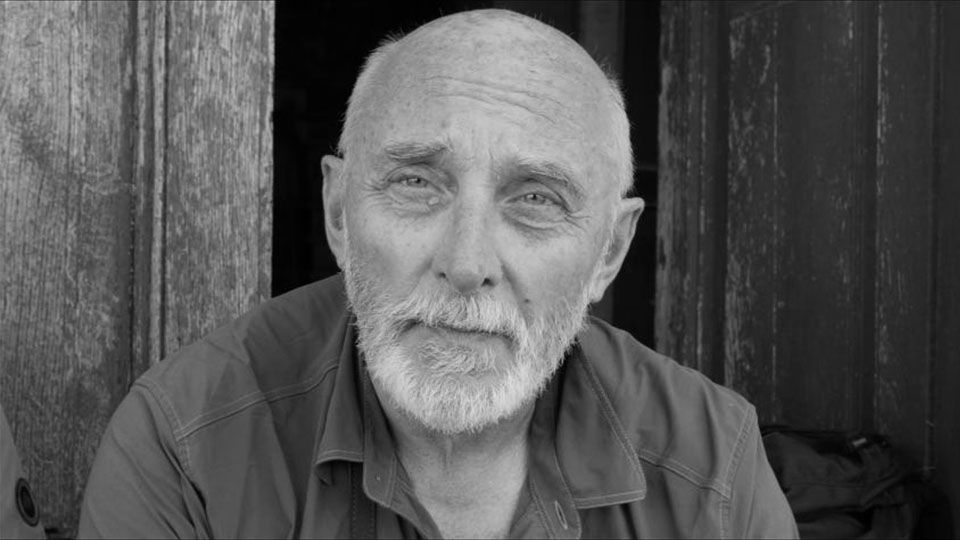

Intervista a Paolo Rumiz Ha viaggiato tanto nella sua vita, in luoghi vicini e lontani. Se dovesse ripartire adesso, dove andrebbe, con quale mezzo e perché? Vorrei andare a vedere i paesi distrutti dalla guerra, cioè Gaza e Israele – vorrei vederli entrambi, anche se il loro destino è diametralmente opposto – e vorrei anche vedere le due parti dell’Ucraina, quella in mano russa e quella in mano ai legittimi proprietari, per sapere davvero cosa pensa la gente di quanto è accaduto e capire quanto la politica, che ha voluto tutto questo, ha interpretato davvero la volontà delle persone. Gaza è un posto talmente piccolo che lo si può attraversare a piedi, ma l’Ucraina va percorsa con i mezzi pubblici, perché già durante il viaggio bisogna mescolarsi alla gente, e approfittare dell’occasione meravigliosa che il treno fornisce di incontrare persone durante il trasferimento. Io ho ricordi meravigliosi, anzi indimenticabili: mi torna in mente, per esempio, un reduce russo dell’Afghanistan incontrato su un treno che da Murmansk portava verso San Pietroburgo. I treni russi sono estremamente interessanti, così come quelli che passano per l’Ucraina: nel mondo slavo, infatti, l’umanità è molto più leggibile che nell’Europa occidentale. Qual è il suo rapporto con la lettura? Quali sono stati gli autori e i libri più importanti per la sua formazione? Sia dal punto di vista giornalistico che per quanto riguarda la scrittura, per me è stato molto importante Dino Buzzati, che è stato contemporaneamente giornalista e scrittore, e che quindi aveva questo doppio aspetto che contraddistingue anche me. Siccome sono un giornalista che ama viaggiare, e quindi raccontare le cose viste durante questi viaggi, l’autore che in assoluto – ma in assoluto senza la minima esitazione – prediligo, che mi ha insegnato tantissimo, è Nicolas Bouvier. Mi riferisco in particolare al suo libro La polvere del mondo (L’usage du monde, 1963), perché ha la capacità di descrivere minuziosamente ciò che incontra e, nello stesso tempo, di raccontare il contesto in cui tutto questo avviene (contiene delle immagini straordinarie sia di paesaggi sia di persone) e, contemporaneamente, ha anche l’abilità di cogliere l’occasione di questo viaggio per riflettere su se stesso. Se vogliamo andare alle origini, un libro che mi ha segnato è stato, all’età di nove anni, il diario di bordo di Cristoforo Colombo. E poi, l’anno dopo, a dieci anni, sempre grazie allo stesso maestro elementare, il diario di bordo di Antonio Pigafetta, che era colui che ha steso questo fedele racconto di viaggio per conto di Magellano, l’uomo che per primo ha fatto il giro del mondo. Ovviamente, per me è stato importante anche Moby Dick. Recentemente, tra le opere che mi hanno molto impressionato ci sono soprattutto libri di poesia: uno, in particolare, è Omeros (1990) di Derek Walcott, autore premio Nobel per la letteratura. Lui è un meticcio, metà olandese e metà africano – anche se gli africani di quelle isole, le Antille, sono importati, non sono nati lì, e quindi potrei dire che “è un negro con gli occhi chiari” –. Walcott ha scritto dei libri anche versificando, creando versi sciolti molto belli. Ha composto un’epopea – l’epica è un genere a cui sono molto legato – e quel libro mi ha profondamente segnato. Lo stesso vale, in ambito giornalistico, per la lettura di Ryszard Kapuściński. Il libro che prediligo tra i suoi è, senza dubbio, Imperium (1993), che racconta il viaggio all’interno dell’Unione Sovietica in disfacimento, osservando davvero che cosa accade: all’interno di questo resoconto ci sono veramente dei pezzi di altissima letteratura. Qual è il suo rapporto con la scrittura? Quando ha iniziato a scrivere e perché? Ero già abbastanza bravo a scrivere alle elementari e alle medie, anche se in terza elementare mi ero scontrato con un’insegnante che disse che scrivevo con le scarpe. All’epoca – questo lo dico molto bene ne La cotogna di Istanbul (2010) – io non ho protestato, ma, tra me e me, ho detto: “Adesso ti farò vedere come si può e, anzi, come si deve scrivere con i piedi, perché soltanto chi attraversa il mondo può avere veramente delle storie da raccontare”. Ne sono tuttora convinto, anche se ormai, alla mia età, sto cominciando a scrivere storie di fiction; ad ogni modo, anche in quelle storie di fiction, io attingo a pezzi di realtà, che poi mi diverto a montare in modo diverso. Si può dire, quindi, che mi sono messo a scrivere per il desiderio di contraddire quest’idea e di dimostrare che per raccontare è necessario muoversi, attraversare il mondo. C’è chi è capace di scrivere anche senza farlo, ma io, che sono forse più vulnerabile, più debole, ho sempre – davvero sempre – bisogno di rifarmi alla realtà: anche quando scrivo poesie sul mio stato d’animo, mi rifaccio a qualcosa che ho visto o sentito, che si è depositato nella mia anima e che riemerge a distanza di tempo, nei momenti più imprevisti. Riguardo a questo, una cosa che ci tengo a dire, non in quanto giornalista ma in quanto scrittore, è che i momenti di massima comprensione dei fatti – ma anche di se stessi – avvengono nel cuore della notte, nelle ore del buio più profondo, tra le tre e le cinque del mattino, quando il nostro inconscio è più sincero e riesce a percepire cose che nel frastuono della vita quotidiana non sono percepibili. Viviamo immersi in troppo rumore, in troppa luce per poter attraversare le penombre di noi stessi, i silenzi necessari. Nei suoi libri è facile riconoscere un legame con il suo lavoro per i giornali. Che differenze trova – se ce ne sono – tra queste due pratiche di scrittura? Sono riuscito a illustrare efficacemente questo concetto ad una classe elementare in Germania, dove ho spiegato che, mentre il giornalista deve dimenticare chi è e raccontare soltanto ciò che vede senza altri commenti, lo scrittore, invece, deve mettere se stesso dentro la scrittura, e per questo racconta comunque cose vere o verosimili, ma mettendo dentro anche il proprio sentimento. Il

Volevo essere un poeta maledetto…

Intervista a Jáchym Topol Nei suoi ultimi romanzi riemerge il tema dell’epoca dell’underground e del samizdat (1968-1989), ovvero l’ambiente della letteratura clandestina, un mondo completamente scomparso che molti non conoscono più. Com’è stato crescere ed emergere come artista in quegli anni?Proprio in questi giorni sto rispondendo alle domande di un critico musicale che mi ha chiesto di ricordare il periodo in cui cantavo in un gruppo che si chiamava Národní Třída (Corso Nazionale). Mi piace molto ricordare quegli anni – sebbene possa sembrare un po’ strano –. Anche se li ricordo con simpatia, io e i miei amici abbiamo infatti avuto percorsi tormentati e abbastanza simili: siamo stati tutti per periodi più o meno lunghi in prigione, alcuni perfino in manicomio, ed eravamo continuamente perseguitati dalla polizia. La letteratura che ci interessava, eravamo costretti a copiarcela a macchina da soli. Però era un periodo bellissimo, anche se non potevamo fare niente: era una sorta di epoca hippie-punk alla cecoslovacca.Noi siamo probabilmente l’ultima generazione che ha letto veramente moltissimo. Da giovane mi piacevano i poeti maledetti francesi (Baudelaire, Rimbaud) e ricordo che il mio sogno era quello di una carriera da moderno poeta maledetto. Qualcosa però non è andato nel verso giusto, perché alla fine sono diventato uno scrittore di prosa – se fossi davvero diventato un famoso poeta maledetto, sarei anche dovuto essere morto in questo momento –.Di quegli anni ricordo soprattutto l’enorme energia. Vivevamo, di fatto, in gruppo, come bande: non avevamo la possibilità di fare lavori normali e, per molti di noi, non è nemmeno stato semplice riuscire a studiare. D’altra parte, queste difficoltà ci hanno portato a una vita comune molto più intensa.Ma forse il mio ricordo positivo dipende dal fatto che molte cose le ho dimenticate. Io ho un cervello che tende a conservare per il presente soltanto le cose migliori, e quindi molte di quelle negative le ho rimosse.Allo stesso tempo, la mia è una generazione per cui è stato fortissimo il pericolo di cadere vittime di droga e alcolismo, cose che purtroppo conosco benissimo e che mi hanno fatto sviluppare una certa sensibilità rispetto ai relativi pericoli. Anche mio fratello, in fondo, è finito così. Il rapporto tra due fratelli, ricorrente nei suoi romanzi, è quindi frutto diretto della sua esperienza? Anche nel suo ultimo libro, Una persona sensibile (Citlivý člověk, 2017; ed. Keller, 2020), è particolarmente evidente la dinamica tra due fratelli, in cui uno è estremamente dipendente dall’altro, al punto da complicare la vita del protagonista.Hanno influito vari aspetti, e il primo è senz’altro la mia vicenda personale. Mio fratello, Filip Topol, era più giovane di me ed è sempre stato molto fragile, anche se poi è diventato una stella della musica – del rock ceco – ed è morto a causa dell’alcolismo. Io ho sempre mantenuto un fortissimo senso di colpa nei suoi confronti, che mi ha lasciato aperte due strade: o mettermi a fare della psicoterapia oppure scrivere romanzi, e io ho sempre cercato di risolverla in quest’ultimo modo.Anche se ormai è morto da parecchio tempo, il suo gruppo – i Psí vojáci (Soldati cane) – è ancora molto seguito: anche tra le generazioni più giovani ha un grande successo e i suoi dischi vengono ancora ripubblicati. Mi sono reso conto di essermi occupato forse meno di quanto avrei dovuto della sua tomba al cimitero di Olšany, a Praga, ma di recente ci sono stato e ho visto che ci sono ancora persone che portano i fiori. Gli altri personaggi dei suoi romanzi sono completamente immaginari oppure si ispirano a persone che ha incontrato nel corso della vita?Per quanto riguarda la questione del personaggio in senso stretto, potrei dire che i miei personaggi sono, di fatto, un gioco. Sono, cioè, delle scatole costruite in modo complesso: lo stesso personaggio si riflette prima col fratello, poi magari con il suo doppio, e così via. Dal punto di vista strettamente pratico, si tratta di personaggi che nella mia mente maturano a lungo – talvolta anche per anni – prima finire in un romanzo.Io ho fatto tante cose nella mia vita e direi quasi che questa è stata la mia fortuna: sono passato dal lavorare come operaio a lavorare nelle caldaie, e ho addirittura passato dei periodi in manicomio. Ho trascorso quella che potrebbe essere definita una vita selvaggia, frequentando le famose birrerie praghesi e i loro clienti. Sono esperienze che ho assorbito e – in buona parte – accumulato dentro di me, così quando creo un personaggio ho un grosso serbatoio a cui attingere.Quando avevo tra i diciassette e i vent’anni, penso di essere stato influenzato proprio da questa tipologia di autori: scrittori che conducevano spontaneamente la propria esistenza, normale o selvaggia che fosse – come nel caso di Jack Kerouac –, ma che vivevano la vita in modo da assorbire situazioni reali che avrebbero poi utilizzato nei propri libri. I suoi libri si muovono, però, tra un’adesione molto precisa alla storia e una temporalità piuttosto astratta.Tra le tante stranezze che accompagnano la letteratura, dietro a questo libro c’è – ancora oggi – una sorta di ironia della storia. Quando ho scritto Artisti e animali del circo socialista (Kloktat dehet, 2005; ed. Einaudi, 2011), la storia raccontata è stata percepita in Europa come una grande fantasmagoria: gli scontri tra i carri armati vennero interpretati come avvenimenti che non potevano più succedere. Oggi invece, se ci guardiamo intorno, ad esempio in Ucraina, vediamo tanti uomini che, come il protagonista Ilija, osservano i movimenti dei carri armati. Tutto ciò ha portato, adesso, a un nuovo successo del mio libro, da cui molto probabilmente verrà presto tratto un film.Questa fortuna, per me come autore, è quindi legata a un grande paradosso. Personalmente ho sempre considerato che la mia fosse una letteratura scritta quasi come requiem di un mondo che stava scomparendo: l’Europa centrale e il periodo del comunismo. Percepivo che si stava avvicinando un mondo in cui ci sarebbe stata la pace, in cui la guerra sarebbe stata presto dimenticata e quindi un mondo