Il tema del lutto nei film di Wes Anderson

«Maybe we could express ourselves more fully if we said it without words», sussurra ai suoi figli Patricia Whitman nel film The Darjeeling Limited. Il crepuscolo è rosa-azzurro quando Jack, Peter e Francis Whitman giungono, dopo un lungo viaggio in treno, al monastero in cui vive la loro madre. La donna si è rifugiata tra le montagne himalayane un anno prima, senza avvertire nessuno, a seguito dell’improvvisa morte del marito. Alla richiesta di spiegazioni da parte dei figli, lei suggerisce di non parlare: sulle note di Play With Fire dei Rolling Stones, la famiglia si scambia sguardi che raccontano il dolore profondo, il rimorso, e soprattutto l’amore.

Wes Anderson, regista e sceneggiatore americano, racconta nella propria filmografia la perdita e il lutto, temi còlti con «lo sguardo agrodolce della commedia» (Linus n°11, 2023, p. 3). Tipico di Anderson è l’utilizzo del dispositivo dello straniamento: nelle surreali situazioni riprese nei film, può essere percepita un’autenticità davvero profonda. La realtà viene rappresentata, dal regista, satiricamente, cosicché lo spettatore possa scorgere, negli stravaganti personaggi, tratti della propria personalità. Seguendo splendori e miserie dei protagonisti, è possibile guardare a se stessi con indulgenza e sguardo critico.

L’articolo si propone di analizzare The Darjeeling Limited (Il treno per il Darjeeling, 2007) e The Royal Tenenbaums (I Tenenbaum, 2001), entrambi film che hanno come soggetto una famiglia disfunzionale e il suo modo di continuare a camminare – andare avanti – dopo una perdita. Si tratta di «bizzarre favole universali, semplici solo in apparenza» (ivi, p. 39): i personaggi di Anderson, per quanto – o forse, in quanto – stralunati, lanciano messaggi enigmatici anche nei loro silenzi; «malinconici per disillusione, ma con ironia, e senza sgualcirsi troppo» (ibid.), essi sono portavoce di grandi verità. Un po’ come i fool della tragedia shakespeariana.

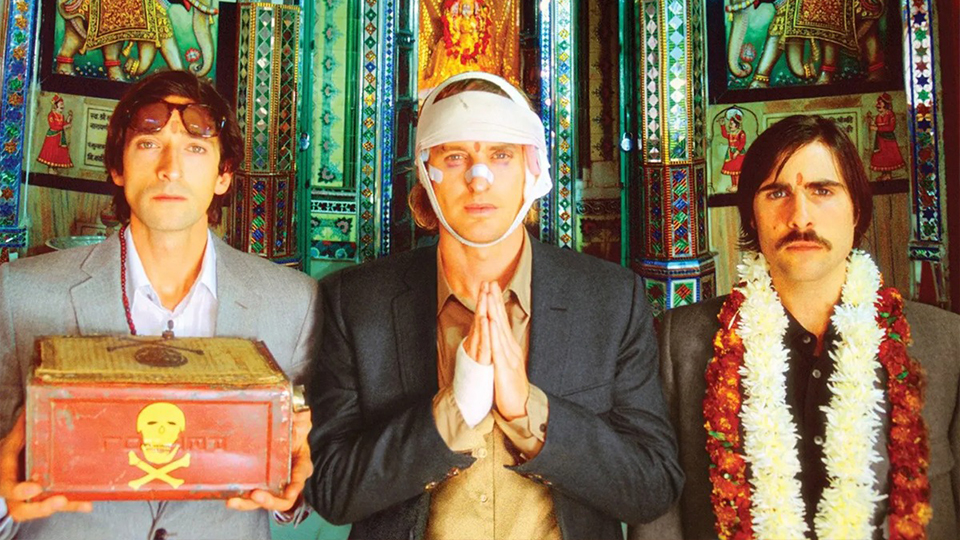

The Darjeeling Limited, quinto film del regista, vede i protagonisti – i fratelli Jack (Jason Schwartzman), Peter (Adrien Brody) e Francis (Owen Wilson) – intraprendere un viaggio attraverso l’India per ricongiungersi con la madre (Anjelica Huston). Francis, il maggiore, ha contattato Peter e Jack – questi è il più giovane dei tre – per proporgli di incontrarsi e ritrovare il rapporto che anche tra loro, dopo la morte del padre, era andato perduto.

Anderson compie un lavoro magistrale nel caratterizzare i tre personaggi, il cui aspetto strampalato è la manifestazione espressa without words di un dolore interiore: Francis è reduce da un incidente in moto quasi fatale – solamente alla propria madre confesserà essere stato un tentativo di suicidio – e ha il volto pieno di bende e cerotti; Peter si è appropriato degli occhiali da vista e della cintura del padre, oggetti a cui è morbosamente attaccato; Jack, laconico, cammina scalzo e indossa sempre una vestaglia gialla da camera. Quest’ultimo, inoltre, si professa scrittore ma tutte le storie che scrive – nonostante lo neghi – non parlano che dell’incidente in cui il padre ha perso la vita. Peter rileggerà quei fogli stropicciati senza farsi vedere dai fratelli, nel bagno del treno, piangendo, riconoscendo nelle parole scritte una forma sublimata del traumatico evento. Altri elementi di importanza simbolica sono le valigie, appartenute al defunto genitore, che i tre fratelli portano con loro.

Un accadimento, durante il viaggio, segna profondamente i protagonisti: camminando verso una stazione nei pressi di un villaggio indiano, incontrano un gruppo di bambini che tenta la traversata di un fiume. Quando la corrente li trascina via, i fratelli si tuffano per salvarli, ma uno dei bambini muore annegato. I protagonisti lo portano al suo villaggio, e vengono poi invitati al funerale, rappresentato accuratamente dal regista: i presenti sono vestiti di bianco, il corpo viene cremato e le ceneri sparse nel fiume. Non ci sono scene esplicitamente tragiche, c’è silenzio; il padre del bambino, però, mentre le ceneri del figlio vengono sparse, perde i sensi, e lentamente scivola sotto il pelo dell’acqua. In questo senso, Anderson narra without words il dolore per la perdita. Questo funerale è anche l’occasione, per i protagonisti, di rivivere il trauma che li accomuna: con un inaspettato flashback, i Whitman vengono colti sul taxi che li sta accompagnando al funerale del padre. Francis non ha il volto bendato, Jack porta un paio di scarpe e un elegante completo, Peter non indossa ancora gli occhiali del genitore.

Emblematiche sono le parole di Francis all’aeroporto in una delle ultime scene del film: «I guess I’ve still got some more healing to do», dice ai fratelli, guardandosi allo specchio dopo essersi tolto davanti a loro – per la prima volta dall’inizio del viaggio – le bende e i cerotti. Il suo volto è ferito, ma quei segni, sintomatici di ferite più profonde, guariranno. Si potrebbe considerare Francis come il motore della vicenda: consapevole di trovarsi in un momento di enorme difficoltà, ha cercato la riconciliazione con la propria famiglia, dando sia a se stesso che a Jack, Peter e la madre la possibilità di metabolizzare il loro comune trauma. Simbolicamente, i fratelli abbandonano le valigie del padre sulla banchina della stazione – un peso troppo grande per poter riuscire a correre – e salgono sull’ultimo treno per tornare a casa.

Anche The Royal Tenenbaums è una pellicola popolata da eccentrici personaggi, tutti «partecipi della stessa tristezza a bassa intensità», «nostalgici e un po’ spaesati» (ivi, p. 40). Come in The Darjeeling Limited, a essere protagonista è una triade di fratelli che si interfaccia con la morte del padre, con una differenza sostanziale: se i Whitman cominciano il loro simbolico viaggio verso la riconciliazione dopo la perdita del genitore, i Tenenbaum lo intraprendono prima che essa avvenga.

Nel film si intrecciano le vicende della (disfunzionale) famiglia Tenenbaum, composta da Royal e Etheline Tenenbaum – i genitori – e i figli Chas, Richie e Margot. Tra i protagonisti c’è anche Eli (Owen Wilson), amico dei fratelli fin dall’infanzia. Dai flashback che costellano i primi minuti della pellicola, si intuisce che Royal (Gene Hackman) è stato un padre anaffettivo e distante che ha passato poco tempo con i figli e ha sempre colto l’occasione per esprimere taglienti critiche. Dopo diversi «tradimenti, fallimenti e disastri» di Royal, i due genitori si erano separati. Ventidue anni dopo, i ragazzi sono adulti disadattati e vivono vite segnate dalla loro infanzia: Margot (Gwyneth Paltrow), sposata, soffre di depressione. Richie, tennista ormai ritiratosi, viaggia in mare su una nave di linea oceanica; il suo volto, se nei flashback compare sorridente, ora è totalmente apatico. Chas (Ben Stiller), invece, ha perso Rachel – sua moglie e madre dei figli Ari e Uzi – in un incidente aereo un anno prima. Etheline (Anjelica Huston) e Royal vivono in luoghi diversi: la prima ancora a casa Tenenbaum, il secondo in un albergo.

Quando Royal scopre che Etheline sta per sposarsi, bussa alla porta di casa Tenenbaum. «Rivoglio la mia famiglia», dice alla donna; «sto morendo, sono gravemente malato». Si tratta di una spietata menzogna. Saputa la notizia, i Tenenbaum si ritrovano – per la prima volta in ventidue anni – sotto lo stesso tetto. Royal, riunitosi con i figli, afferma di voler recuperare il rapporto con loro e farsi perdonare per il tempo perso. Chas è duro nei confronti del padre, Margot è indifferente, Richie lo abbraccia.

Il genitore osserva le pieghe che le vite dei suoi figli hanno preso, dicendo apertamente quello che pensa: «non ti sei ancora ripreso dalla morte di Rachel», fa notare per esempio a Chas durante un litigio. Nel cinema di Anderson, il lutto «aleggia sempre fuori campo» (ibid.), e la sua manifestazione può essere espressa without words ma anche attraverso il dialogo, elemento tendenzialmente surreale che veicola significati cristallini. Proprio perché inserite in un contesto assurdo, le parole nei film di Anderson – disarmanti nella loro schiettezza – suonano come sentenze non trascurabili. Chas comincerà ad accettare solo grazie al dialogo con Royal di avere bisogno di tempo per metabolizzare il trauma della morte di Rachel.

La sequenza finale del film è ambientata a casa Tenenbaum, dove sta per essere officiato il matrimonio di Etheline. Mentre una piccola orchestra suona, i futuri sposi si preparano. In strada, Ari e Uzi giocano con il loro cagnolino. All’improvviso Eli – sotto effetto di mescalina, da cui è dipendente – si schianta con l’automobile davanti alla casa: avrebbe travolto i due bambini se Royal non li avesse spinti via dalla traiettoria dell’auto. In un rocambolesco piano sequenza, Chas insegue furibondo Eli; i due amici, stremati, confessano poi di avere bisogno di sostegno psicologico: «I need help» afferma Eli – in riferimento alla tossicodipendenza; «so do I», risponde Chas – riferendosi alla morte della moglie. Lo scambio di battute ricorda le parole di Francis Whitman che, guardandosi allo specchio, riconosce di avere bisogno di tempo per guarire.

Poco dopo, avviene la riconciliazione tra Royal e Chas: «sorry I let you down, Chas. All of you. I’ve been trying to make it up to you» dice il padre. «I’ve had a rough year, dad» riconosce il figlio; «I know you have, Chassie» risponde Royal. In scene come questa si esprime la forza del cinema di Anderson: in un contesto comico e straniante, «ti trovi a commuoverti perché quei legami sentimentali, quelle emozioni così umane, quelle famiglie così stralunate, quegli amori così irrisolti, quei luoghi così mentali, quei ricordi così personali fuoriescono naturali. Intatti» (ivi, p. 59).

Al fautore della complessa riconciliazione familiare, Anderson assegna un destino tragicomico: Royal viene colpito da un infarto mentre assalta con Chas e i nipoti un camion dell’immondizia. Chas è l’unico testimone della morte del padre, che gli sorride prima di spirare.

Nella scena finale emerge la modalità, propria del regista, di rappresentare il lutto. Pioviggina, è il crepuscolo, e la famiglia Tenenbaum si trova nel cimitero, davanti alla tomba appena chiusa di Royal. Nessuno parla, c’è silenzio. La lapide recita: Royal Tenenbaum died tragically rescuing his family from the wreckage of a destroyed sinking battleship. Certamente un epitaffio esaustivo. Sulle note di Everyone (Van Morrison), la famiglia comincia a uscire dal cimitero. La canzone dice:

We shall walk again, all along the lane

Down the avenue, just like we used to.

Queste sono le parole che Anderson sceglie come sottofondo per la conclusione del film. La famiglia cammina ancora, proprio come era solita fare. L’idea di continuare ad andare avanti, insieme, è propria anche di The Darjeeling Limited, che nelle sue ultime scene ritrae i fratelli che saltano sul treno per tornare a casa. Per i Tenenbaum – come per i Whitman – andare avanti dopo una perdita è possibile (o forse solo più semplice) dopo che la famiglia si è riavvicinata.

Noemi Quarenghi