Intervista a Roberto Ferrucci

Il mondo che ha fatto è un memoir di grande delicatezza: può parlarci della sua nascita?

Ho capito di doverlo scrivere nel settembre del 2011. In quel periodo andavo spesso in Francia, e ad ogni decollo mi veniva in mente Staccando l’ombra da terra. Una mattina, a colazione – mi trovavo al festival Pordenonelegge per presentare Sentimenti sovversivi – ho detto a Tiziano Scarpa: “Devo scrivere qualcosa su Daniele”, non sapevo ancora se un libro, un saggio, un racconto. Del Giudice non era ancora stato ricoverato, all’epoca, ma la malattia l’aveva già colpito da tempo.

E il titolo l’ha deciso subito.

Sì, è una frase di Del Giudice. Me lo ha “suggerito” lui senza volerlo, e lo racconto nel primo capitolo. Mi è successo, con alcuni miei libri, di essere indeciso fino all’ultimo. In questo caso no. Quando ho iniziato a scrivere sapevo già che il titolo sarebbe stato quello.

Il libro apre al lettore una finestra sulla sua vita privata e su quella del riservatissimo Del Giudice. Dietro ogni aneddoto campeggia sempre però la malattia. Cosa è richiesto, secondo lei, a chi scrive di un simile male?

A dire il vero non saprei. Durante la stesura ho avuto tantissimi dubbi e ne ho avuti sino alle ultime bozze. Mi chiedevo se fosse il caso di averla raccontata in quel modo, la malattia di Daniele, soprattutto perché nei primi anni non se ne parlava. Il fatto è che lui era uno scrittore, un personaggio pubblico sparito all’improvviso, e io non potevo fare finta di niente. Ho scelto di scriverne perché credo che la letteratura debba raccontare le cose come stanno. Credo sia quello il suo ruolo, se davvero ne ha uno.

“Un vero scrittore sa che parlare può essere talora un comandamento”, ha scritto infatti Magris nel proporla al Premio Strega 2025. Ebbene parlarne, anzi scriverne, l’ha aiutata ad elaborare il dolore?

Probabilmente sì. A un certo punto ho smesso di andare a trovarlo, nella casa di riposo in cui era ricoverato, alla Giudecca, perché era troppo doloroso. Così ho cercato di “risarcirlo” attraverso questo libro. Mi sedevo in un bar in asse perfetta con la finestra della sua camera, al di là del bacino San Marco, e scrivevo.

Può aver influito sullo stile, un tema delicato come questo?

Io ritengo che lo stile di un libro sia il libro stesso a richiederlo. È la storia che racconti a decidere, non l’autore. Lo stile viene da sé.

Uno stile preciso, visivo, attento alle immagini.

La mia è una generazione che ha a che fare più con le immagini che con la scrittura. Nell’archivio delle nostre memorie ci sono inevitabilmente più film e serie tv che libri. Quando andavo alla mostra del Cinema guardavo anche sei film al giorno. Impossibile pensare di fare lo stesso con i libri. Dunque il mio, come tanti, è un bagaglio iconografico enorme, dal quale non potevo prescindere. Dovevo tenerne conto soprattutto per raccontare uno scrittore come Del Giudice.

Ci sono stati dei momenti di difficoltà durante la scrittura?

Sì, sempre. Ne Il mondo che ha fatto ho trattato un tema rischioso, difficile, soprattutto perché dovevo trovare una struttura a questo tema, dovevo capire come raccontarla. Non volevo raccontare solo la malattia e la fine, ma anche il resto, la prima parte, l’inizio della nostra amicizia. E poi ci sono pagine più complesse, pagine che richiedono uno sforzo maggiore, quasi da addetti ai lavori, come quelle su Calvino, per esempio. Certo, avrei potuto scrivere in maniera più accattivante, una storia “acchiappalettori”, dati i temi affrontati. Ma non volevo. Quando si scrive di simili dolori e di simili malattie si rischia di inciampare nella retorica e nel patetismo, per questo ho lavorato a lungo sulla struttura.

In effetti Il mondo che ha fatto è un unicum, impossibile da incasellare in un genere.

Per me era necessario mostrare, come ha detto Magris, “l’officina del romanzo”. Ho sempre lavorato sui documenti, non sono uno scrittore d’invenzione, e questo libro lo dimostra. Parla soprattutto di scrittura e del mestiere di scrivere. Poi lo si può definire un memoir, un romanzo, un saggio, una biografia. Io non ci ho pensato, semplicemente sentivo di doverlo scrivere così.

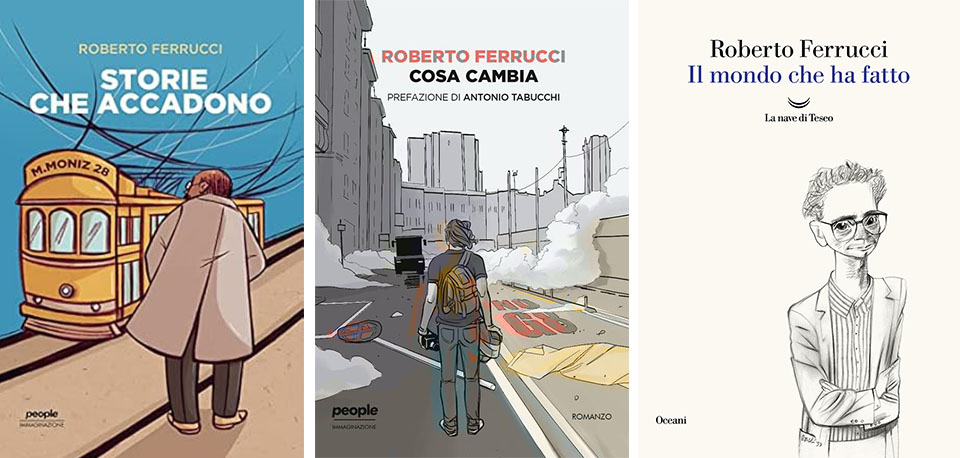

L’influsso che hanno avuto su di lei Del Giudice e Tabucchi si manifesta già nei due libri a loro dedicati, rispettivamente Il mondo che ha fatto, pubblicato da La nave di Teseo e Storie che accadono, pubblicato nel 2022 da People. Per lei questi due scrittori e uomini cosa hanno significato? Sono stati anche modelli di scrittura?

Direi grandi amici, più che modelli di scrittura. Ho avuto la fortuna di conoscerli, di stabilire con loro un rapporto umano e sincero. Soprattutto con Del Giudice, al di là delle conversazioni registrate, delle presentazioni e delle interviste, andavamo a bere una birra o a mangiare una pizza insieme. Era un legame spontaneo, il nostro. Un’amicizia nata qui, a Venezia, in maniera del tutto naturale.

Nei libri di Del Giudice, però, Venezia non compare mai.

Per lui Venezia era una città difficile da raccontare perché, diceva, era già stata raccontata in tutti i modi possibili, anche se in realtà, secondo me, manca una narrazione forte della Venezia di oggi, la Venezia della globalizzazione, del turismo di massa. Al di là di ciò io penso che Venezia sia sempre dentro ai libri di Daniele, seppur non venga mai citata esplicitamente. C’è nel respiro, nei ritmi, nelle luci della sua scrittura. Nel mio libro non poteva non esserci. Spesso si pensa a Venezia come a una città lenta, dai ritmi lenti, mentre invece si tratta di una città dai tempi pieni, completi. A Venezia il tempo è pienissimo, lo riempi di luce, di incontri, di natura e umanità perché in nessun’altra città ci si sposta quasi solo a piedi.

Che cosa, di lui, le manca di più?

Le pizze insieme. Di Daniele si pensava che fosse uno snob perché era un po’ schivo, non si faceva vedere se non in certe occasioni come interviste o conferenze, dove rivestiva un ruolo formale. Ma la verità è che era una persona divertentissima, scanzonata, che architettava scherzi indimenticabili. Nel libro li racconto, anche per “depotenziare” il mito dello scrittore rinchiuso nella torre d’avorio.

È vero che scriveva poco?

Assolutamente no. Daniele pubblicava poco, ma scriveva sempre. Un libro che citava sempre era Nessun giorno senza una riga, di Jurij Oleša. Si era rivisto in Ira Epstein, lo scrittore del suo romanzo Atlante occidentale, perché come lui voleva arrivare a un certo punto e smettere di scrivere, ma non ha potuto. La malattia lo ha fermato prima.

Intervista a cura di Antonio Rebellato e Sofia Crincoli